東京都出身の明治~大正時代に活躍した日本の小説家、評論家、英文学者です。

『坊っちゃん』『吾輩は猫である』といった小説で知られ、多くの作品を残しました。

現在、夏目漱石の脳はエタノールに漬けられた状態で東京大学医学部に保管されています。

夏目漱石は本名を金之助といい、江戸時代から続いた町方名主の家に生まれましたが、母親は子沢山の上に高齢で出産した事を恥じており、夏目漱石は生後間もなくして里子に出されました。

里親は古道具屋(八百屋ともいわれている)を営んでおり、夏目漱石は夜中まで品物の隣に並び、店の番をしていたようで、その事を不憫に思った実姉によって生家に連れ戻されます。

その後、塩原昌之助の家へ養子に出されますが、塩原昌之助の女性問題が発覚し、養父母が離婚となった事で生家に戻りました。

この時、夏目漱石の籍は塩原家にあり、実父と養父との間で対立があった事から21歳まで夏目家に復籍する事ができませんでした。

このように複雑な家庭環境の中で育った夏目漱石は、後に幼少期の出来事を小説の題材にして『道草』を書き上げます。

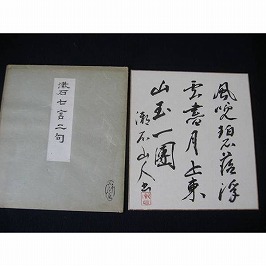

夏目漱石は正岡子規と出会った事で俳句を学ぶようになり、この頃から「漱石」という号を使うようになりました。

帝国大学英文科を卒業すると愛媛県尋常中学校の教師や熊本第五高等学校の教授をつとめていました。

この間に夏目漱石は、近親者を次々と亡くしており、その中でも三番目の兄の妻・登世に恋心を抱いていた事などから心に深い傷を受け、極度の神経衰弱・強迫観念にかられるようになってしまいました。

鎌倉の円覚寺で釈宗演のもとに参禅するなどして治療をはかりますが、効果は得られなかったようです。

また、親族の勧めで結婚した貴族院書記官長・中根重一の長女・鏡子とは順風満帆な結婚生活とはいかず、それも夏目漱石の悩みの一つでした。

一方で、俳句の世界では活躍を見せ名声を上げていた夏目漱石は、寺田寅彦ら熊本第五高等学校の学生たちが夏目漱石を盟主に俳句結社の紫溟吟社を興し、俳句の指導を行うようになりました。

紫溟吟社からは多くの俳人が輩出され、九州・熊本の俳壇に大きな影響を与えました。

そんな中、文部省より英語教育法の研究のためイギリスへの留学を命じられ、イギリス留学をします。

イギリスでは物価が高く、文部省から支給された学費では足りない事を報告書に記しており、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの英文学は聴く価値がないとして、シェイクスピア研究家のウィリアム・クレイグの個人授業を受けていました。

異国の地で文学の研究に没頭していた夏目漱石は、極度の神経衰弱に陥り、周りからも心配されるほどで、ついに帰国命令が出て夏目漱石は日本へ帰国しました。

帰国後は籍を置いていた熊本第五高等学校教授を辞任し、第一高等学校と東京帝国大学の講師となりました。

しかし、叱責した生徒の一人が入水自殺をしてこの世を去った事でまたもや神経衰弱に陥り、妻と別居する事になってしまいました。

高浜虚子の勧めで精神衰弱を和らげるため処女作になる『吾輩は猫である』を執筆し、好評を得ると、作家として生きていく事を決め、『倫敦塔』『坊っちゃん』と立て続けに作品を発表し、人気作家としての地位を固めていきます。

こうして夏目漱石の作品は世俗を忘れ、人生をゆったりと眺めようとする低徊趣味的要素が強く、当時の主流であった自然主義とは対立する余裕派と呼ばれるようになりました。

こうして作家として名が知られるようになると夏目漱石の家には小宮豊隆、鈴木三重吉、森田草平などが出入りするようになり、鈴木三重吉が毎週の面会を木曜日と定めた事から「木曜会」の発足に繋がり、内田百閒、野上弥生子、芥川龍之介、久米正雄などの小説家や寺田寅彦、阿部次郎、安倍能成などの学者が門下となりました。

その後、本格的に職業作家として活動を始めるため全ての教職を辞め、朝日新聞社に入社します。

職業作家として初めての作品『虞美人草』の連載中には神経衰弱や胃の病気に悩まされましたが、その後も『三四郎』『それから』を書き上げました。

『三四郎』『それから』に続く3作目である『門』を執筆途中に胃潰瘍で大吐血を起こし、生死の間をさまよう危篤状態となりましたが、一命を取り留め、「死」を体験した夏目漱石の作品はその影響を受けた作風へと変化していきました。

その後も何度も胃潰瘍や神経衰弱に悩まされながら『彼岸過迄』『行人』『こゝろ』を書き上げ、『明暗』執筆途中に胃潰瘍が原因でこの世を去ってしまいました。