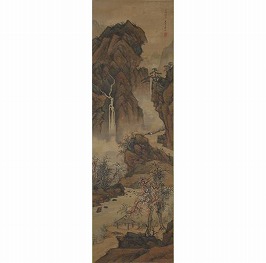

立原杏所(たちはらきょうしょ)は江戸時代中期から後期にかけて、武士でありながら南画家としても活動しており、花鳥画や山水画を得意としていた事でも知られています。

また、立原杏所は水戸藩士の学者として、7代藩主・徳川治紀、8代・藩主斉脩、9代藩主・斉昭の3代に仕えました。

彰考館(しょうこうかん)総裁を務めていた立原翠軒(たちはらすいけん)の長男として生まれ、幼い頃から絵筆を握り、絵を嗜んでいた父や若い頃に立原家に出入りしていた林十江(はやしじっこう)から絵を学びました。

また、鮎図を得意としていた小泉斐(こいずみあやる)、山水や人物を得意としていた月僊(げっせん)にも師事しており、二人の師の影響を受けた力強い筆の勢いと一筆で幅の広い線に濃淡をつける技法を活用し爽やかな表現を見る事が出来ます。

17歳という若さで父の隠居に伴い家督を継いだ立原杏所は、幕府のある江戸へと赴く事になりました。

その際に、関東南画の巨匠である谷文晁(たにぶんちょう)に師事し、自身の技量向上と中国古画の研究に尽力し、写生的な花鳥画の技法をつたえた沈南頻(しんなんびん)の様式を取り入れます。

こうして渡辺崋山などと共に文晁四天王として名を連ねるようになっており、この頃の作風は垢抜けているだけではなく品格も兼ね備えている作品が多いと評価されています。

また、渡辺崋山などとも交流のあった立原杏所は、渡辺崋山が蛮社の獄で捕えられた際に、救出の手助けをしている事でも知られています。

このような縁があってか立原杏所の長女である立原春沙(たちはらしゅんさ)は、渡辺崋山に学んだ後に崋山十哲の1人に数えられる女流画家へと成長しています。

晩年の立原杏所は古画の模写や篆刻(てんこく)の著書などでも才能を発揮していましたが脚気(かっけ)を患い、56歳の頃に小石川(現・東京都文京区)の藩邸で静かにこの世を去りました。

営業時間 9:00~19:00(年中無休)

営業時間 9:00~19:00(年中無休)

営業時間 9:00~19:00(年中無休)

営業時間 9:00~19:00(年中無休)