営業時間 9:00~19:00(年中無休)

営業時間 9:00~19:00(年中無休)

営業時間 9:00~19:00(年中無休)

営業時間 9:00~19:00(年中無休)

日本刀の歴史上、名工や刀工集団を輩出した五つの主生産地の伝法(作刀方式)を「五ヶ伝」といいますが、今回は五ケ伝のうち、美濃伝(岐阜) について、専門家による見解をもとに説明します。

平安時代から鎌倉時代まで日本刀の作刀方式は、「山城伝」(京都)、「大和伝」(奈良)、「備前伝」(岡山)、「相州伝」(神奈川)と呼ばれる4つの地域が中心となっていました。その後、これを発展させたものに、美濃伝(岐阜)があります。

平安時代から鎌倉時代まで日本刀の作刀方式は、「山城伝」(京都)、「大和伝」(奈良)、「備前伝」(岡山)、「相州伝」(神奈川)と呼ばれる4つの地域が中心となっていました。その後、これを発展させたものに、美濃伝(岐阜)があります。

美濃伝は、鎌倉時代中期に、良質の焼刃土を求めて、九州から来住したと伝わる元重に始まると伝わっています。しかし、事実上の美濃鍛冶の祖は、南北朝時代初期に、大和国より美濃国の志津へ来住した、正宗十哲(相州伝・正宗の十工)の一人である志津三郎兼氏であると謳われています。

南北時代中期には、北陸から金重が美濃国の関へ来住して、相州伝をもたらします。

南北時代中期には、北陸から金重が美濃国の関へ来住して、相州伝をもたらします。

志津三郎兼氏により、もともと大和伝系であった美濃国の作刀方式に、金重の相州伝が加味され、新たな作風が生まれ、これが美濃伝の礎となりました。

南北朝・戦国時代の争乱の時代に入ると、相州伝は、急速に繁栄しました。

本格的に美濃伝が栄えたのは、室町時代に入ってからです。美濃伝が繁盛した理由としては、美濃国が東国や北陸などへの中継地であったこと、また、足利将軍家を支えた土岐氏の領地であったこと、そして、戦国時代に群雄割拠の美濃周辺での刀剣に対する需要も高く、必然的に優れた刀工と流派が興ったと考えられています。

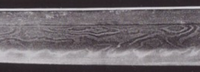

美濃伝の地肌は、ザングリとした相州伝と同じ板目肌です。時代により若干異なりますが、美濃刀は杢・流れ柾を交えて鍛れた地鉄で、総じて肌立ち白けており、刃は互の目(丸い碁石が連続したようにみえる刃文)が主体で尖り刃が目立ち、中には尖り互の目で三本杉と称せられる独特な刃文がみられます。

美濃伝の地肌は、ザングリとした相州伝と同じ板目肌です。時代により若干異なりますが、美濃刀は杢・流れ柾を交えて鍛れた地鉄で、総じて肌立ち白けており、刃は互の目(丸い碁石が連続したようにみえる刃文)が主体で尖り刃が目立ち、中には尖り互の目で三本杉と称せられる独特な刃文がみられます。

美濃刀の祖とされる志津三郎兼氏が没すると、弟子の兼友・兼次・兼利は隣の直江村に移住して鍛刀しました。これら直江村の一派を直江志津と呼び、無銘のもので、初代兼氏作と鑑定された物は「志津」と呼び、区別されています。

応仁の乱を境に、戦国時代となったことを背景として、斬れ味と堅牢さの実用本位を追求した「美濃刀」への需要が高まることとなり、関七流(善定、三阿弥、奈良、得印、徳栄、良賢、室谷)と呼ばれる七つの分派が生まれました。

応仁の乱を境に、戦国時代となったことを背景として、斬れ味と堅牢さの実用本位を追求した「美濃刀」への需要が高まることとなり、関七流(善定、三阿弥、奈良、得印、徳栄、良賢、室谷)と呼ばれる七つの分派が生まれました。

関七流では、七派それぞれの頭による合議制によって作刀が行われ、個人の刀工が勝手に作刀することはできませんでした。

関七流という刀の集団生産システムにより、戦国時代の膨大な刀剣需要に答え、美濃と言えば関というくらいに繁盛しました。

戦国時代の美濃鍛冶の作刀を総称して「末関物」と呼ばれますが、末関物のほとんどが、戦国時代の需要に応えるために大量生産された数打物といわれる手抜き作で、そのため美的価値は低く、名刀はあまりみられず、実用本位の刀となっています。