営業時間 9:00~19:00(年中無休)

営業時間 9:00~19:00(年中無休)

営業時間 9:00~19:00(年中無休)

営業時間 9:00~19:00(年中無休)

日本を代表する色絵磁器「九谷焼」。九谷焼の名は、最初に焼成された地が加賀国江沼郡九谷村(現在の石川県加賀市山中温泉の奥地)であったことから、その地名をとって名付けられたといわれています。

九谷焼は、明暦元年(1655年)頃に、百万石の財力と当代一流の文化人の交流の場として栄えていた加賀藩の命により、有田で陶技を学んだ後藤才治郎が、九谷村山中で開窯したのが始まりとされています。

九谷焼は、明暦元年(1655年)頃に、百万石の財力と当代一流の文化人の交流の場として栄えていた加賀藩の命により、有田で陶技を学んだ後藤才治郎が、九谷村山中で開窯したのが始まりとされています。

しかし、数十年で突如として廃窯となり、姿を消してしまいます。その理由は定かではありませんが、この江戸時代前期の一定期間につくられたやきものが「古九谷」と呼ばれています。

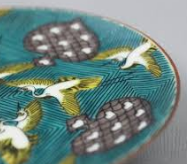

現在の九谷焼は、「呉須」とよばれる藍青色で線描きした上に「九谷五彩(緑、黄、赤、紫、紺青)」と呼ばれる和絵具による重厚な絵画調の上絵が特徴ですが、その源流となっているのが「古九谷」です。

古九谷は色絵磁器で、不透明な鈍い白色素地に、花鳥、山水、風物など絵画的、写実的絵柄が多くみられます。また、上絵付けは大胆な構図で、紫・緑・黄を主とした濃い彩釉を用い、独自の深みと重厚感ある筆致が特徴となっています。

古九谷は色絵磁器で、不透明な鈍い白色素地に、花鳥、山水、風物など絵画的、写実的絵柄が多くみられます。また、上絵付けは大胆な構図で、紫・緑・黄を主とした濃い彩釉を用い、独自の深みと重厚感ある筆致が特徴となっています。

美術専門家による古九谷様式の色絵磁器の分類は、大きく3つに分けられています。

祥瑞手

祥瑞手中国・明末期の頃に景徳鎮で製作された染付磁器と共通する意匠で、文様の骨子を染付で描き、文様の輪郭線を赤絵具で描くというもの。

窓絵の構図法を基本とし、窓の中に山水画や人物画、花鳥図などを黒の輪郭線で描き、濃い緑、紫、黄などの寒色系の色で着彩するもの。

素地を、緑と黄で大胆に塗りつぶした「青手」と呼ばれる技法は古九谷を代表する様式。

古九谷の文様は、中国の絵手本から取り入れた意匠のほか、小袖の文様を修正した「御ひいながた」から取り入れられた意匠もあることが確認されています。

古九谷の文様は、中国の絵手本から取り入れた意匠のほか、小袖の文様を修正した「御ひいながた」から取り入れられた意匠もあることが確認されています。

古九谷の窯印には、高台内中央・染付の二重角内に「福」銘を記して緑釉を塗ったもの、染付だけのものなどがみられますが、贋作も多く、見極めには注意が必要です。

古九谷の窯印には、高台内中央・染付の二重角内に「福」銘を記して緑釉を塗ったもの、染付だけのものなどがみられますが、贋作も多く、見極めには注意が必要です。

江戸時代の数十年のみ製作された古九谷ですが、その力強い色彩は、かの魯山人も「恐ろしく芸術的」と絶賛し、その独特の図案と濃厚な色使いで人々を魅了しました。

古九谷は、17世紀以降、日本で作られた色絵磁器の中でも、有田焼の柿右衛門、古伊万里、色鍋島や京焼の仁清などと並んで高く評価されています。